宋建中靖国元年(1101年)正月的一天,由岭南返回中原的苏东坡,来到大庾岭下,与一位卖茶老人再度相逢,因相谈甚欢,便赠诗一首。

“鹤骨霜髯心已灰,青松合抱手亲栽。问翁大庾岭头住,曾见南迁几个回?”

从此,这首千古绝唱,在梅岭深处的沧桑古道上,一直回荡。

梅关古道

这条古道,便是全国保存最完好的古驿道、有着“古代京广线”之称的梅关古道。

【古道溯源】

南雄市以北约20公里处,便是梅关古道所处的梅岭。它位于五岭之一的大庾岭中段。关于它的得名,民间有很多传说。

航拍梅岭

相传,先秦时期,越国被楚国所灭,部分越国人为躲避战乱,来到大庾岭一带定居。有专家认为,这6000多名越国人,很有可能是来到岭南的最早移民。因为这批越人的首领叫梅绢,因此他们生活的大庾岭中段,又被称作梅岭。也有一说早期的大庾岭中段,有很多梅树,故称梅岭。

今天我们看到的梅关古道修筑于唐朝,据说在此之前,梅岭上有一条更加古老的通道。

公元前221年,秦始皇统一了中原。此时,他一边筑长城,北击匈奴;一边把目光瞄向岭南。于是,五十万秦军,兵分五路,叩关南征,最终平定了百越。据传其中一路大军,在梅岭上辟出了一条山道,并在梅岭之巅筑横浦关。后人将这条山道,称做大庾岭古道。

自大庾岭古道开通后,那些穿越古道南下的士兵、以及朝廷发遣来的囚徒,带着先进的中原文化,开始在岭南屯垦耕作,建设家园。

【再辟新路】

秦军平定岭南900年后,大庾岭古道上,再次迎来一位故人。

唐开元四年(716年),时任左拾遗内供奉的张九龄回家乡韶州曲江休养。大庾岭古道,是张九龄往返岭南的必经之路。对这条羊肠小道“人苦峻极”的险阻,他深有感触。于是,为改善南北交通,张九龄向唐玄宗献状请开大庾岭新路。

张九龄的建议得到了朝廷批准,于是他自任开路主管,征集民夫,凿石修路。

历时三年,宽约6尺的大庾岭新路开凿完成。这条驿道以今天的梅关为界,南向开凿长度约1704米,可延伸到现今的广东的南雄县城,北向开凿长度2000米左右,可延伸到现今的江西大余县城。

梅关古道上的古亭

大庾岭新路道开通,梅岭一带一片繁荣。据史料记载,当时驿道上"长亭短亭任驻足,十里五里供停骖,蚁施鱼贯百货集,肩摩踵接行人担"。

宋嘉佑年间,人们在梅岭最高处,筑起梅关。大庾岭新路,由此被后人称作梅关古道。

明万历年间,南雄知府蒋杰在关楼上立匾题刻,北面门额署着"南粤雄关"四字,南面门额则写着“岭南第一关”。

作为连接长江、珠江两大水系最短的陆上交通要道、以及连接南北的重要商道,梅关古道极大促进了岭南的发展进程。这条见证了民族迁徙与家国兴衰的悠悠古道,被今人誉为“古代的京广线”。

【人文厚重】

像丝绸之路沟通了东西方的文明一样,来往于梅关古道的人流也带来了中原与岭南的文化交流。

半山亭、接岭桥、状元树、饮马槽、衣钵亭、巍巍雄关,以及刀劈斧凿的痕迹、久远的马蹄印迹,驿道上留存下来的众多历史文化遗迹,彰显着这条古道的沧桑与厚重。

自梅关古道建成以来,它带给文人墨客无尽的灵感,仅《大余县志艺文》中,就收辑张九龄、宋之问、刘长卿、苏轼、袁枚等历代名人的传世佳作二百余首,虽然近一百年来的梅关古道已经显得冷清,但作为“中国四大赏梅地”之一,梅关之梅仍能让我们感受到“万树锁雄关,十里雪香来”的气势和风骨。

【红色印记】

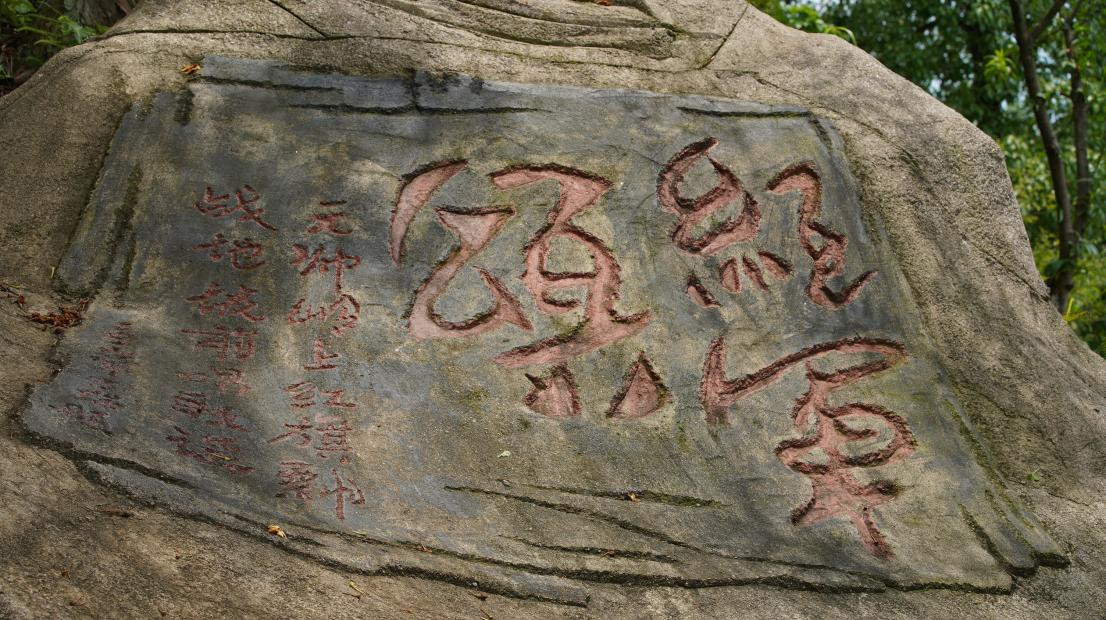

红军颂石碑

因为,曾见证了一段红色岁月,梅关古道成为广东省红色旅游示范基地,并在2016年12月,入选《全国红色旅游景点景区名录》。

1934年,红军主力长征后,陈毅与项英等老一辈革命家,从中央苏区突围,来到梅岭一带坚持了三年艰苦卓绝的游击战争。在梅岭,陈毅率部与敌人周旋,几次遇险,可谓出生入死,矢志不移。在这里,陈毅写就了荡气回肠的《梅岭三章》。

战旗石雕

近年来,随着红色遗迹的开发、以及古驿道的活化,沉寂多年的梅关古道又焕发出了新的生命力,并吸引着众多学者和游客去探索、去发现。

商贾往来、族群迁徙、文化交融、红色岁月……一条古道,到底承载着怎样的历史传奇?《广东印记》之“梅关古道”将带你一起,踏上古道,感受漫过千年时光的那份隽永与深长。