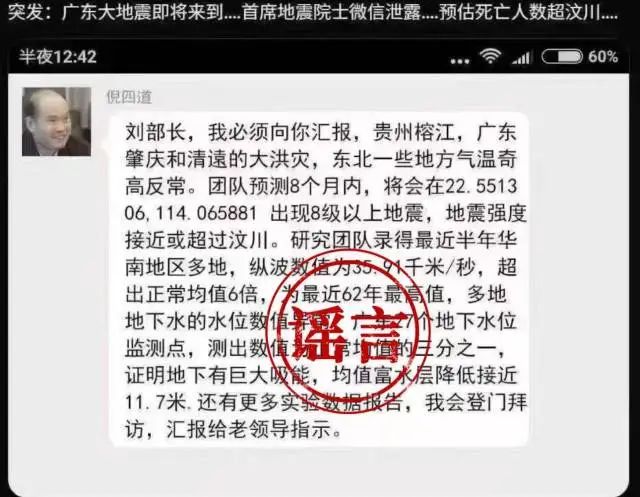

近日,一张“院士预测广东将发生8级以上大地震”的截图在网络上传播,引发大量网民关注讨论。经警方调查,所谓的“倪四道”院士聊天记录纯属伪造,这是罗某良编造的谎言,已造成当地居民恐慌,扰乱公共秩序。此外,匡某、胡某成、张某在未核实真实情况的条件下传播相关谣言信息,造成谣言信息继续扩散。目前,属地公安机关已依法对以上4人作出行政处罚。

地质灾害类信息本身就具有高度敏感性,一旦传播开来,极易引发连锁反应。毕竟地震破坏力巨大,对于地震相关消息,公众往往“宁可信其有”。而当“8级地震”与“院士预测”两个敏感词被恶意拼接,加之珠三角地区人口密集、经济高度活跃,谣言传播如同投入深水的巨石,瞬间激起千层浪。此次事件中,部分居民出于恐慌,采取了囤积物资等行为。这种恐慌不仅造成社会资源浪费,更消解了真实灾害预警的严肃性。

更值得注意的是,造谣者还刻意利用了“院士”这一权威符号,使谣言更具欺骗性和破坏力。要知道,院士作为国家最高学术荣誉获得者,其专业形象承载着公众对科学的信任。将这样的人物拉入谣言链条,不仅是对个人名誉的损害,更是对整个知识体系公信力的侵蚀。当公众开始对权威信息产生疑虑,社会运行的成本将大幅上升,科学决策也将面临更大的舆论阻力。这种“蹭权威”的方式,本质上是在透支社会信任资源,其危害远超一般性谣言。

此次事件也暴露出部分网民在面对突发信息时的盲目。匡某、胡某成、张某三人虽未直接造谣,但在未加核实的情况下随意转发,客观上助长了谣言的传播。要知道,网络时代信息可以在几秒钟内完成跨地域扩散,而真相的核实与澄清往往需要更长时间。在这段时间差里,谣言早已在社交平台上完成裂变式传播。尤其是在涉及公共安全的话题上,人们出于本能会优先选择“转发提醒”,而不是冷静求证。这种“先传播、后核实”的行为模式,使得每一次谣言发酵都像一场小型社会危机,需要消耗大量公共资源用于应对和修复。

法律利剑高悬,容不得半点侥幸。造谣者的动机或许只是博眼球、赚流量,往往低估了自身行为的法律后果。《中华人民共和国治安管理处罚法》第25条明确:散布谣言故意扰乱公共秩序的,处5-10日拘留,可并处500元以下罚款;情节较轻的,处5日以下拘留或500元以下罚款。此次案件中,属地公安机关快速响应、精准打击,罗某良等4人被行政处罚,彰显了执法机关对网络谣言“零容忍”的态度,清晰传递了“网络并非法外之地”的强烈信号。无论是造谣源头还是传播节点,在扰乱社会秩序的事实面前均无豁免权。只有让每一次造谣传谣都付出相应代价,方能净化网络生态。

当然,除了依法严惩造谣者之外,更为关键的是如何铲除谣言滋生的土壤。网络平台作为信息集散枢纽,必须扛起主体责任,算法推荐不能唯“流量”马首是瞻,在技术识别与人工审核上应投入更多资源,精准识别并阻断诸如“灾难预言”类高危谣言,而非任其燎原后再行扑救。同时,每个网民都是信息生态的守护者,面对未经核实的“预警”,多一分质疑求证,少一分盲从转发,多一分科学理性,少一分情绪宣泄。只有形成多方合力,才能共同守护清朗网络空间,让真相之光驱散谣言阴霾。

撰文 陈长