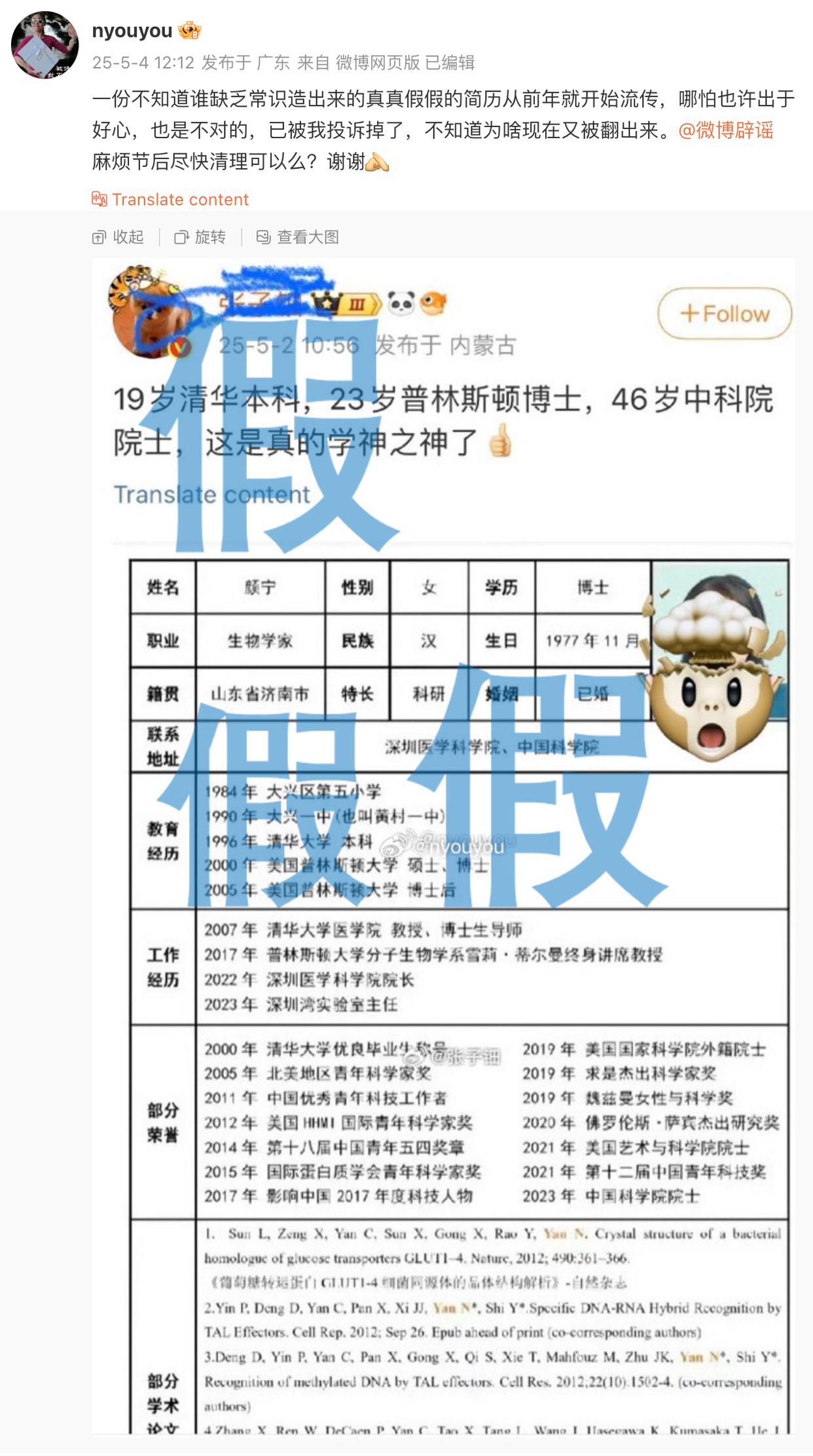

知名科学家颜宁再次公开打假,打假对象仍是流传已久的假简历。5月4日,她在微博上直言,即便出于好心,这种行为也是错误、违背常识的,此前已投诉处理,恳请微博尽快清理相关信息。

图源:颜宁个人微博

其实,关于颜宁的虚假简历早在2023年便已在网络上悄然流传,内容不乏对其科研成果及荣誉头衔的夸大。这并非孤例,网络上针对新闻人物、公众人物简历的造假行为屡见不鲜。一种是针对“负面”新闻人物,部分网友伪造虚假人物关系、学历,甚至利用AI生成虚假视频,恶意造谣攻击,误导公众。比如,在中日友好医院相关事件中,就有网友编造毫无根据的虚假信息,肆意传播。

另一种则是对“正面”公众人物的简历进行过度拔高、美化。就像颜宁遭遇的假简历,或许在一些网友看来,是出于对她的推崇,想让其形象更加“完美”。但这种行为本质上仍是造假,属于变相的“低级红”“高级黑”。对于学者而言,虚假的科研成果与头衔附着在个人简历上,无疑触碰了学术不端的红线。

为何会出现这样的现象?从大众心理层面来看,在这个信息爆炸、注意力稀缺的时代,人们渴望快速获取“传奇”“完美”的故事。对于公众人物,尤其是备受敬仰的学者、名人,网友潜意识里希望他们拥有“开挂”般的人生履历,将其塑造为无所不能的偶像,以满足内心对理想人物的期待。

从传播角度而言,网络的开放性与便捷性为假履历的滋生、扩散提供了温床。一条吸睛的虚假信息,无需复杂的核实流程,便能在短时间内呈病毒式传播,快速收获大量流量。而部分网友缺乏信息甄别能力,盲目跟风转发,进一步助推了假履历的泛滥。

假履历在网络肆意传播,危害不容小觑。一方面,它扰乱了正常的信息传播秩序,让大众难以获取真实、准确的人物信息。尤其在学术领域,虚假的成果与头衔会误导科研评价体系,破坏学术生态的公正性与严肃性。另一方面,这类违背常识、虚构的简历,被一些宣扬“成功学”的自媒体利用,当作贩卖焦虑、收割流量的工具,刺激部分家长在子女培养上急功近利,扭曲人才成长规律。

面对假履历,必须以零容忍的态度打响“打假”攻坚战。公众人物当如颜宁般珍视羽毛,一旦发现虚假信息,立刻发声辟谣,督促平台下架不实内容,捍卫自身清誉。这不仅是对自己的负责,更是对公众的负责,对真实的捍卫。

网络平台的每一次严格审核,都是对虚假信息的一次痛击。这要求平台扛起主体责任,当好网络空间的“守门人”。将技术手段与人工审核深度融合,在人物简历这类关键信息审核上“瞪大眼睛”,对虚假内容做到第一时间发现、处理,并让造谣者受到应有惩戒。

但最坚实的防线,永远扎根在每位网民心中。在这个人人都能发声的时代,我们更需要擦亮双眼、保持理性,用批判性思维武装头脑。面对任何信息,先问真假、再论是非,不被情绪裹挟,不做不实信息的“传声筒”。克制臆想的冲动、保持求证的耐心,就是对网络生态最好的守护。

撰文 孔德淇