抄个作业,把同学名字都抄上了。

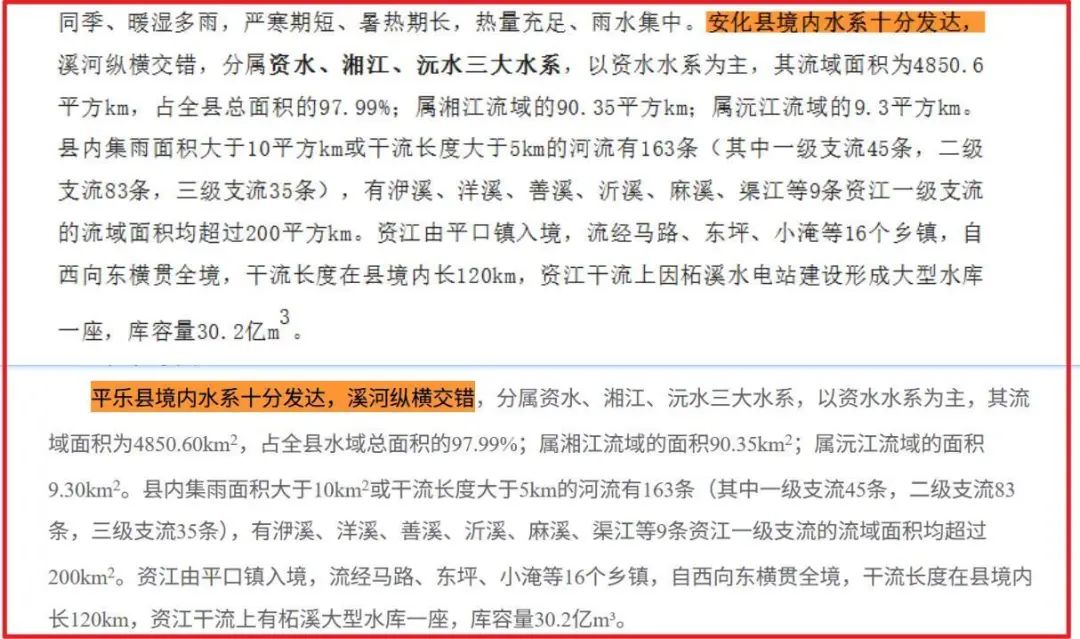

一场跨越四百多公里的复制粘贴,让广西平乐县的森林防火规划文件成了全网群嘲的笑柄。文件里关于本地水系的描述,竟与湖南安化县的介绍一字不差,连别人的地名都照单全收。面对质疑,当地轻飘飘地抛出“第三方公司粗心”的托词,随后匆匆下架文件,补发一纸“审核把关不严”的通报便想息事宁人。这背后不仅是笔杆子的懒惰,更反映出基层治理中形式主义盛行的老问题。

图源:半月谈

把抄袭甩锅给外包,那审核去哪了?林业局作为森林防火的法定责任主体,委托专业机构起草文件本无不妥。但委托如果变成了放任,便是对公共职责的亵渎。连文中提及的乡镇是否属于辖区都懒得核对,这样的审核与闭眼盖章何异?更讽刺的是,这份规划时间跨度长达七年,关乎生态与民生,却连基础地理信息的真实性都保障不了,所谓的“科学规划”从何谈起,政府公信力又要被置于何地呢?

在一些基层单位,“以文件落实文件”已成路径依赖,台账精美等于政绩斐然。于是“天下文章一大抄”成了潜规则,写的人敷衍塞责,看的人走马观花。这种现象暴露出某些地方对政策文本的认知错位——文件不是解决问题的路线图,而成了应付考核的装饰品。“纸上落实”的歪风,让公文脱离了指导实践、服务决策的本质。

根治抄袭之风,不能止于一两份文件的表面整改。明令禁止“照抄照搬照转上级文件”的政策可谓三令五申,平乐县仍顶风作案,说明仅靠呼吁远远不够,必须让责任链条硬起来:一方面要强化制度刚性,将公文质量纳入干部考核指标,把抄袭行为定性为失职追责;另一方面要激活监督机制,建立交叉审核、错情通报制度。更重要的是打破“外包即免责”的思维,第三方可分担任务,但政府永远是第一责任人,绝不能抱有甩手掌柜的心态。

当文件里的河流凭空改道,乡镇跨省搬迁,公众对政策的可信度就要打上无数个问号了。唯有让每一份文件都经得起常识的检验、扛得住民生的叩问,政府的权威才能立于实地而非浮于纸面。毕竟,治山治水之前,先得治治某些人手里那支爱复制粘贴的笔。

撰文 王沛绒